|

���c�̃R�����iNO165�j�@-�������O�Y����̋}���𓉂݂܂��[ ���c�̃R�����iNO165�j�@-�������O�Y����̋}���𓉂݂܂��[ | �i 2012/12/09 �j |

|

�@�������O�Y�����I�I�B�ˑR�̂��̃j���[�X�ɂ͖{���ɂт�����ŁA�b���͌��t������܂���ł����B�B

��1���m�����̂�12��5���̒��A�d���Ɍ������Ԃ̒��ł����B���N57�Ƃ����Ⴓ�ɂ͖��O���o�����ɂ͂����܂���B

�@���͉̕���̐��E�ɓ��ʂ̎v�����ꂪ�����ł͂���܂��A�������O�Y�����ɂ͖Y�ꂪ�����z���o������̂ł��B

�@���������44�`5�N�O�ɂ��Ȃ�̂̎��ł���,1968�N����1976�N�܂�8�N�ԁA���͂��������������āA����������ɂ������u�̕�����v�̒��ɁN�C�F�N�Ƃ��������Ȃ��X���o�����Ă��������Ă���܂����B

�@���̂��X�ł́A���̏o�g�n,�y���̍��m�̖��Y�i�ł���N�X��N��N���̉��h�N�Ȃǂ�̔����Ă����̂ł����A�����Ȃ����������ɂ��Ă̓R������NO86,87�ɏڂ����������Ă��������Ă���܂��B

�@���āA�̕�����̒��ɂ��������X�́A�w��ǂ���K�̃��r�[�̈�p�ɕ���ł���܂����B

���̃��r�[�̓X��ɉ̕�����҂��p�������鎖�Ȃǂ߂����ɂȂ������̂ł����A���̂���l�A�Ђ�ς�Ƀ��r�[�ɏo�v���āA�����炱����̂��X�ɂ��������A�܂����̗\�����ʎ���𓊂������A�X�������傢�ɍ��点�Ă��������ȑ���҂������̂ł��B���̐l�������͎Ⴋ���̒������O�Y�i�����̊���Y�j�������̂ł��B

�@���̌�̎��́A�������牫��Ɏd���̏���ڂ��A������40���N���̎�������Ă��܂��܂������C����Y����̂��̌�̖��i�Ԃ�ɂ͖ڂ���������̂�����܂����B

�����̒������𗧂��グ����̃j���[���[�N������A�l���̎]��̕���̕����Ȃǂ͂��̍ł�����̂ł��傤���A�̕���E�̊v�����̖���~�����܂܂ɐ��������U�ł������Ǝv���܂��B

�@������v���A����Y��������ꂾ��������ő�̗v���́A�q���̍��̈���قǂ̍D��S�ƁA�͂�����悤�ȍs���͂ƁA���Δ������˔\�i�z���́j�ɂ������̂ł͂Ȃ����ƁA���͍��ɂȂ��Ă����v���̂ł��B

�@�V���ATV����m��m���ł�������܂��A�ނ̌�F�W�̍L���Ɛ[���ɂ͋����������̂�����܂��B

�ނ���������t�̒��ɁA�u�ނ͐l���ĂсA���̗ސl�B���l�ɃG�l���M�[�������̂ł��v�Ƃ������t�����邻���ł����A�ނ͐l���̑S�Ă̏o��𐬒��ւ̗ƂƂ��Ĉ��ł����ɈႢ����܂���B

�@���O�Y����̍��E�̖��́N�^�j��N�����������ł��B�ނ��ڎw�������Ґl���́N�`���ɔ|��ꂽ�^�j��l���N�ł������̂����m��܂���B���ɂ����ς�Ȍ^�j��l���ł������ƁA���͔ނ̐������Ɋ������o���܂��B

�@57�Ƃ����������鎀�͎c�O�A���O�̈ꌾ�ɐs���銴������܂����A�l�̎��͂��ׂ��炭�V�Ȃ�_�̂Ȃ���鎖�ƍl����ȊO�ɁA���ɂ͒H�蒅���錾�t��������܂���B�����Â��ɂ����������F�肵�č����������ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�@2012�12�8���̋L�j

�ʐ^��F���O�Y����̎ʐ^

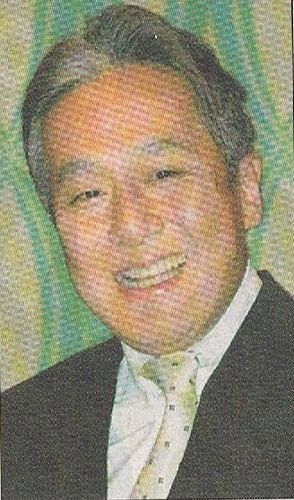

�ʐ^���F���̕�����̎ʐ^ | |  |