|

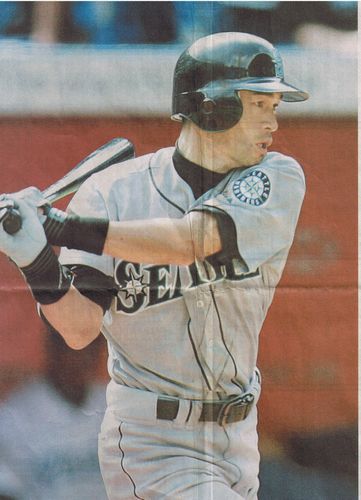

奥田のコラム(NO97) イチロー選手、遂に10年連続200本安打!! 奥田のコラム(NO97) イチロー選手、遂に10年連続200本安打!! | ( 2010/09/28 ) |

|

大リーグ、マリナーズのイチロー選手が遂に前人未到の10年連続200本安打の偉業を達成されました。2010年9月23日(日本時間24日)、トロントに於ける対ブルージェイズ戦での快挙です。

昨年は9年連続200本安打の瞬間をテレビの同時放映で見る好運に恵まれたのですが(コラムNO70に記載)、今年はまだ4~5日先になるであろうと思っていた矢先、二試合で6安打という目にも留まらぬ速さで達成させてしまったのですから、拍手喝采の中にも、その瞬間を同時放映で見られなかった残念さが幾分私にはあるのです。それにしても世界中で、唯一人イチロー選手だけが成し得たこの偉業に、心

からの敬意を表さずにはいられません。

私は野球に特別の思い入れはないのですが、イチロー選手だけにはそれがあるのです。今から10年以上も前、イチロー選手が大リーグに身を置かれたころ、私事ですが末息子がゴルファーになりたい一心で、15歳で単身アメリカに渡り手探りの人生を始めておりましたので、大リーグという未知なる世界に身を投じたイチロー選手には特別の思いで、心の応援を続けていたのでした。

イチロー選手は年月を重ねる度に目を見張るばかりの大活躍で、大リーグを代表する選手に成長されましたが、その栄光の裏では筆舌に尽くし難い努力の積み重ねがあったに違いありません。彼は常に完璧の準備を整えてから総ての試合に臨んでいるのだそうですが、ひた向きなイチロー選手の姿勢にはいつも心打たれるものがあるのです。

イチロー選手が2004年に、年間262本という大リーグ最多安打を記録した時に、口に出した言葉を私は忘れる事が出来ません。『小さな事を積み重ねる事が、とんでもないところに行ける唯一の道だと思います』の名言です。

この時以来、私はこの言葉を大切な座右の銘の一つにさせてもらっているのですが、今回10年連続200本安打の偉業を成し遂げた後に、彼の口から出た言葉は、あまりに意外のものでした。『チームメートがみんな祝福してくれているので、自分も喜んでいいのだと思いました』。

この言葉は、こんな偉大なる瞬間でさえも、彼がどれ程冷静に周りの同僚達にも気配りをしているかの表れであろうかと思う時、胸が痛むと同時に、とてつもなく進化した彼の偉大さに頭が下がるのです。

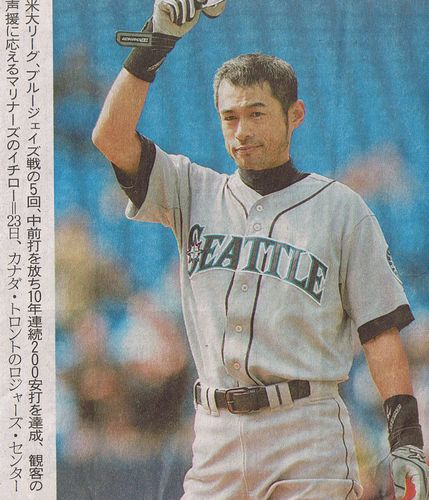

今、私の手元に、イチロー選手が一塁塁上で帽子をとり、静かに観衆の声援に応えている大写しの写真があるのですが、頭にはまさかと思える程の白髪が目立つのです。この写真こそは彼の10年間の光栄と苦難を物語る真実の姿のような気がしてなりません。

しかしながら、イチロー選手には、まだまだこれから先も越さねばならない大きな宿命が待ち受けているのかも知れません。11年以上の200本安打、そしてピーター・ローズ選手の持つ遥かなる4256本の安打を超える事も・・・。あまりに過酷とも思える目標ながらも、イチロー選手は必ずやそれらを乗り越えてくれるに違いありません。

新聞報道によれば、36歳の今でもイチロー選手の体脂肪率は6%を維持していて、肉体年齢は20歳代の若さを保っているのだそうです。彼の目標は"50歳までは現役バリバリ"にあるのだそうですから、その日の到来を私は何としても待ち続けていたいのです。

最後に、イチロー選手の10年連続200本安打に寄せられた数々の言葉の中から、特に印象深い言葉を記してイチロー選手の偉業を称えたいと思います。

・ イチロー選手のこの記録は50年後も、100年後も誰も成し得ない未踏の記録として語り続けられるに違いない。(作家・伊集院 静さん)

・ イチローの凄いところは、まるでゴルフのピッチショットのような精巧なバットコントロールです。パワー全盛の時代に、技術とスピードと頭脳を駆使した彼の野球こそはまさにベースボールに革命を起こしたのです。(米ドキュメンタリー作家、ケン・バーンズさん)

・ 大リーグに来てからずっと200本安打続けている事はすでに殿堂入りに値する選手です。単純には比べられないが、ピーター・ローズよりもずっと優れた才能がある。(現ドジャース・トーリー監督)

・ 10年連続200本安打はイチローだけにしか分からない世界。イチローだけがただ一人星の世界に行ってしまったみたい・・・。(元オリックス・清原 和博さん)

・ イチロー選手は日本人としての誇りと、勇気を与えてくました。(現ソフトバンクホークス球団会長・王 貞治さん) (2010・9・28の記)

| |  |