|

(No.64)驚きの講演会、二題 (No.64)驚きの講演会、二題 | ( 2009/07/07 ) |

|

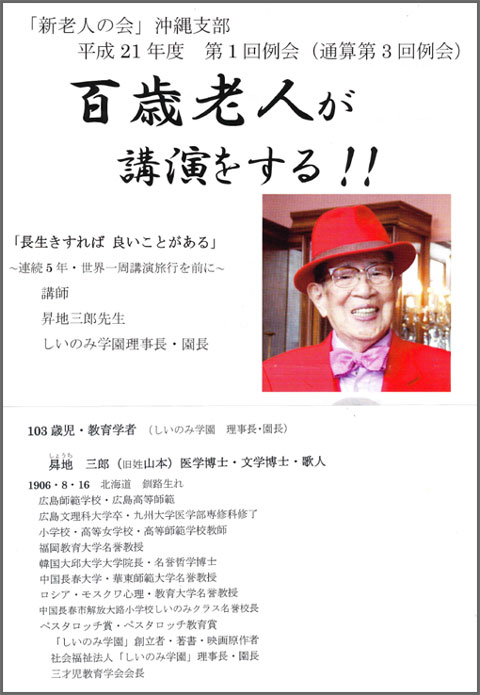

―103歳の曻地(しょうち)三郎さんと作家五木寛之さんの健康法―

2009年6月は、とても印象深いお二人のお話を聞く機会に恵まれました。お一人は、今年103歳になられる曻地三郎さん(しいのみ学園理事長)と、もう一人は作家の五木寛之さんの健康講演です。私の心に深く残った事をお伝えしたいと思います。

(Ⅰ)曻地三郎さんの「長生きすれば良いことがある」(2009.6.13)

曻地さんは1908年のお生まれで今年103歳だそうです。立ち姿といい、歩く姿といい、お話しぶりといい、どこから拝見しても、私の目には、80歳ぐらいの青年としか映りませんでした。矍鑠(かくしゃく)として、気品に溢れたお姿に頭が下がる程の感銘を受けるばかりでした。「どうして103歳までそんなに元気でいられるのですか」の質問に、次のようなお答えをされたのを忘れる事が出来ません。

① 口に入れたものは30回以上噛んで食べる事

曻地さんはとても病弱な幼年期を送られたそうです。心配されたお母さんが、その三郎少年にずっと言い聞かせ続けた事は、「口に入れたものは必ず30回以上噛んで食べなさい」という事だったそうです。三郎少年は母の言いつけを守り、103歳の今でも習慣として続けておられるそうです。噛む事は唾液を多くし、その唾液が健康体をつくるそうです。また噛む事は、脳を若く保つ為の大きな要因である事も最近の科学で実証されているそうです。

② 棒体操を日課としている

曻地さんが理事長をされている「しいのみ学園」は、身障者の子供たちの施設で、施設の子供達が殆ど這う事しかできない姿を観ていて、子供達に小さな棒を与える事を思いついたそうです。棒を手にした子供達は信じられない程元気な体に変身していくのだそうです。這っていた子供は立ち上がり、立ち上がった子供は歩き出し、歩ける子供は走るようになっていくそうです。

この棒を寝たきりの老人に与えても同じような現象が視られ、今や曻地流の棒体操は世界中に拡りを見せているとの事です。聖路加病院理事長の日野原先生が提唱されておられる「新老人の会」(75歳以上の人)の正規の健康体操にも採り入れられるとの事です。

③ 90歳からでも脳は若返る

曻地さんは、今や名実共に世界に冠たる健康長寿者として認められ、世界中から講演の依頼が舞い込んできているそうです。90歳の頃から、訪ねる国の言葉を勉強され、その国の言葉で講演されるとの事、103歳の今も毎朝、NHK外国語講座に学ぶ事を日課としておられるそうです。ちなみに103歳の曻地さんの体で最も若さが保たれているのは"脳"だそうで、いまだに30歳の若さが保たれているそうです。

①よく噛むこと、②体を動かす事、③脳を使う事

どうやら103歳の青年の秘訣はこの辺に有るような気がいたします。

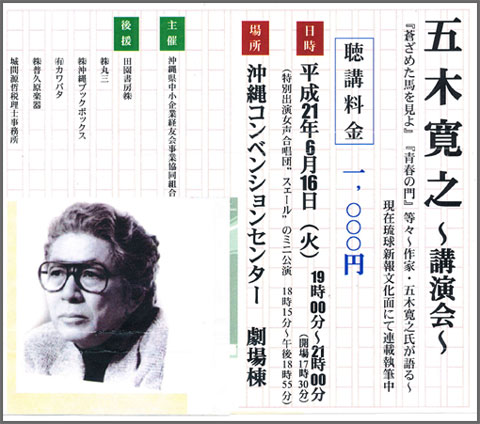

(Ⅱ)五木寛之さんの「いまを生きる」(2009.6.16)

五木寛之さんは長年「うつ」に悩まされ続けた人生だったそうです。相当の短命を覚悟していたのに、何故か75歳の現在を生きているのは、もしかして、その「うつ」のお陰かもしれないという、興味深いお話をされました。私の記憶に残る要点をお伝えします。

①今の時代は、これまでの歴史に類を見ない「うつの時代」のような気がしております。11年前から自殺者が連続して30,000人を越えている事、親が子を、子が親を殺す行為が日常の出来事となっている事など、想像を絶する時代になっているのは、まさに「うつの時代」を象徴する出来事かもしれません。

②自分は「うつ」に悩まされ続けた人生でしたが、その原因は気圧の変化にあるものと思い続けておりました。「うつ」という言葉の本質を知るようになってから、人生にいく分の光明を見るようになっているのです。「うつ」とは樹林がうっそうと茂った様子を意味する言葉で、それは樹林のエネルギーがいっぱいに詰まった姿でもあるのです。「うつ」とはそのいっぱいに詰まってエネルギーが外に出られない状況である事に気付いたのです。

③「うつ」の症状として最も顕著な現象は、"ため息"であろうかと思います。自分は大きなため息をつくことが多かったのですが、ため息とは実は体の中に溜まったエネルギーを吐き出す行為なのです。息を大きく吐ける人は元気だそうですから、まさに"ため息"は健康のもとである事に気付いたのです。

④およそ2,500年前にこの世を生きられたお釈迦様は「アーナ・パーナ・サチ」という言葉を残されて80歳の長寿を全うされました。(2,500年前の80歳はとてつもない長命なのです)。アーナは吐く息のこと、パーナとは吸う息のこと、サチとは心を込めた深~い呼吸という事、つまり、心を込めて深い呼吸をすれば元気になれるということです。

⑤15世紀に生きられ、浄土真宗中興の祖と言われる蓮如という方は「初心に帰ること」の大切さを説かれた方ですが、何百回の練功を重ねようが、常に初心の心で取り組む事が大事なのです。

私は五木さんのこのお話を聞きながら「直心(じきしん)是道場」という言葉を思い浮かべておりました。この言葉は維摩経(ゆいまきょう)の経典に出てくる言葉であることを恩師の帯津良一先生から教わりましたが、人生の道場とは、その場、その時、その瞬間にあって、今こそが最も大事な人生の真っ只中にある事を説かれたものと理解しております。素直な心で初心を生きることの大切さを、改めて心に刻んだ貴重な講演会二題でありました。感謝です。

| |  |